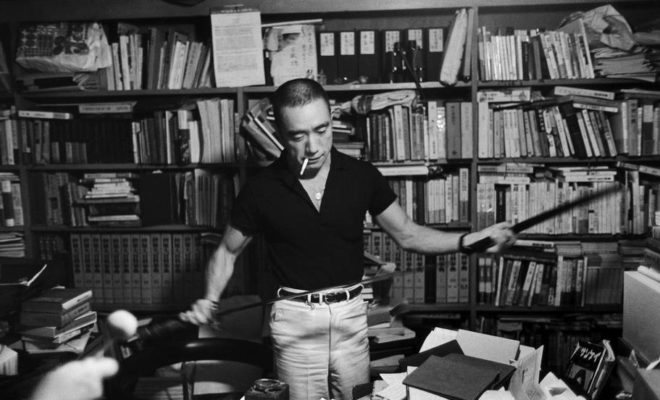

Mishima, samouraï par tempérament

« Mon but consiste à ressusciter en moi-même l’âme du samouraï. »

La manière dont l’histoire de Jerry Tearthrough en tant que critique littéraire commence n’est pas sans lien avec le présent article. Elle y est même tout à fait liée. Tout démarra par un jour écrasé de soleil, en l’été 2017, alors qu’il se rendait par le bus au travail ; ces journées, où culminait la pesanteur du temps, explosaient souvent le soir dans des averses d’eau. Le voyage durait quelques heures au total et le futur critique acheva sa lecture en trois aller-retour. Il n’eut pas été si métaphorique de dire que le livre se referma sur l’éclat du tonnerre. Jerry, le cœur se déchirant sur l’espace et le temps, s’en rendait compte peu à peu : Mishima venait de bouleverser sa vie. Voici ce que ses mains novices écrivirent.

Mishima, ou l’écrivain du transitoire

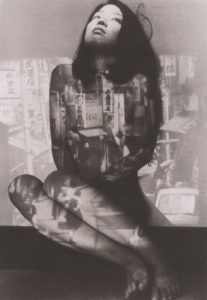

C’est une photo qui capte le regard. Dessus, il y a cette femme dont on ne voit que les bras : si blancs sur le fond noir et dans sa robe rouge qu’on dirait un fantôme, figé par l’objectif qui nous dit qu’elle est morte. Autour d’elle, il n’y a que des couleurs vertes qui crient, dans différents tons, et qui nous donnent ce souffle d’un terrible froid. Finalement, un peu cachée au premier coup d’œil mais capiteuse par la suite, il y a cette main tenant un objet rouge qu’on ne définit pas, tout juste sur le bord du cadre, comme si un message était faufilé : comme le regard sur la photo, tout glisse vers le bas…

« Taéko avait un magasin de couture, Kawamoto tenait un restaurant, Matsui Nobuko s’occupait de critique de cinéma ou de critique de mode. Toutes trois, avant la défaite, faisaient partie de la plus haute société japonaise. »

Ce que le regard avait capté sur cette photographie, on le comprend après coup : c’est le Japon, indubitablement, tel que le perçoit Yukio Mishima. Dans les années soixante, le pays s’effondre devant (ou dans ?) la modernité. Les lignées aristocratiques, qui ne sont pas encore tout à fait mortes, se mêlent à la horde des parvenus dans la valse des ubi sunt.

Cette poétique de l’effondrement, assez décalée vis-à-vis des textes qui exaltent ordinairement le passé dépassé, se construit sur la figure de trois femmes qu’un élément protège de l’annihilation : elles sont divorcées, donc libres de ne pas tomber avec leur monde. Dans cet élément minuscule, le phénomène à l’œuvre se révèle en filigrane, obstrué néanmoins par le terrible et mélancolique humour de l’auteur : l’espace est entré dans le temps.

Tragiquement (peut-être devrait-on dire “fatalement” pour mieux souligner cet aspect de drame médiocrement moderne), on le voit se déployer depuis les portes en ruine des maisons de l’ancienne noblesse jusque dans les quartiers populaires de la ville de Tokyo. Il s’inscrit dans l’abondance, dans les lumières et dans les rues, bondées, aspergées par les mouvements des hommes et des femmes qui filent dans tous les sens, poussées par une hargne creuse, une hargne d’habitude ; dans ce même élan de destruction symbolique de l’importance des lieux privilégiés, le roman nous pousse dans les marges, ombrageuses, où le vice alimente les étudiants et les Hommes tombés. En cela, pourrait-on dire, il s’inscrit comme un personnage allégorique qui marque l’avènement de la modernité. Si l’on devait s’intéresser maintenant aux répercussions que de telles remarques provoquent sur la manière de percevoir les personnages du récit, Senkitchi, le jeune amant de Taéko, recoupe plus observablement cette notion de prégnance de l’espace en raison de sa représentation essentiellement superficielle ; il bouscule cette dernière dont la construction la place davantage du côté de l’héritage et d’un rapport au passé plus complexe. Les sentiments de cette dernière, perdue par la passion, alternent des phases de honte incorporée et d’aveuglement fasciné vis-à-vis de Senkitchi. Il devient progressivement ce futur à propos duquel elle comprend qu’elle ne comprend que peu, et qu’elle finira par abandonner en acceptant son impuissance face à lui et sa marche.

« Il est mort après la guerre », Nagisa Oshima

Ainsi l’espace, dans ce qu’il implique du rapport à la culture environnante, restructure et incorpore la notion de temporalité, marquant sa suprématie sur les esprits japonais dans un contexte de post-seconde guerre mondiale. Il est plein des « jeunes filles qui n’en sont plus ». Même l’amour, si typiquement noble dans l’esprit des lettres, est frappé et s’affaisse : spatialisé, il est la chair.

Un paradoxe éclate alors dans ce festival de folies : la paresse est au centre, elle cristallise et nécrose (ces deux verbes s’opposent-ils vraiment ?) la nervosité de l’époque de Mishima. Les temporalités s’accumulent, laissant poindre pourtant, dans des moments infiniment rares du récit, des arrêts poétiques où l’on devine, dans des espaces qu’on ne nous donne plus à voir, des formes et des corps touchés par la mélancolie. Dans sa dernière série de frissons, la narration chante la fin d’un monde.

Sur le bord du roman, devant le balbutiement d’une époque, on contemple ce temps figé qui précède la marche impériale du grand Japon moderne. Épuisé entre la haine de la transition et la passion sensuelle de ce qui vient après – que concentre et symbolise le personnage de Senkitchi, de quasiment vingt ans le cadet de Taéko –, L’École de la chair est une œuvre qui nous raconte l’histoire d’une femme effrayée de sa nouvelle liberté, acquise, lui semble-t-il, au prix de son honneur.

Il fallut beaucoup de temps avant que Taéko puisse rencontrer le jeune barman ailleurs que dans son bar. Taéko était instinctivement attirée par les beaux visages, et elle s’était éprise au premier coup d’œil du visage et du corps de celui que tout le monde appelait “le petit Sen”, mais elle n’était pas encore parvenue à l’âge où une femme peut se livrer sans vergogne à ses délires érotiques. De plus, comme n’avait pas encore totalement disparu chez elle le désir de se laisser séduire par son partenaire, même pour une aventure sans lendemain, elle voulait sauvegarder suffisamment de temps pour les préliminaires amoureux.

Pour conclure, une idée brève du livre ?

Si l’on devait essayer, de façon minimale, de rendre la tension renfermée dans ce livre (en laissant au lecteur tout le soin d’imaginer ce que ces réalités-là camouflent), on dirait qu’il s’agit de l’histoire d’une trentenaire, brillante, divorcée, qui tombe amoureuse – jusqu’à la déraison – d’un garçon qui travaille dans un bar gay où il se prostitue. De là, la diégèse s’enraille et du torrent des fureurs aussi contrôlées que possible, surgissent des tableaux d’une beauté profonde, où le temps se meurt dans l’espace, dans un mouvement réciproque… L’auteur disait cela, directement en langue française, dans une archive exhumée par France Culture : “Mon nom est Yukio Mishima, je suis écrivain et auteur dramatique, j’ai 43 ans, je suis influencé profondément par l’Occident. Mais je suis essentiellement traditionnaliste. Je suis aussi un samouraï par tempérament”. N’y avait-il pas là, dans cette simple déclaration, l’oxymore sur lequel s’est construit cette œuvre chargée de contradictions profondes ? Au-delà de cette hypothèse, l’écrivain japonais questionne le rapport que nous entretenons à notre vivante culture ; ne disait-il pas : “la poésie est le symbole de la stabilité immuable du monde” ? En toute cohérence, il s’est donné la mort par seppuku.

Se rendre invincible dépend de soi, rendre à coup sûr l’ennemi vulnérable dépend de lui-même.